تفاصيل صادمة عن المصنع الذي اودى بحياة العشرا ...

استاذ جامعي يفضح : الشواهد الجامعية تباع وتشت ...

اختلالات في محاربة كورونا (كوفيد19) بالأكاديم ...

خالد البكاري

رحل "عدنان" عن دنيانا مخلفا الأسى والوجع،، الحيرة والأسئلة،،

سندبج آلاف التدوينات، والهاشتغات والتعازي، والشتائم، وبعدها سيصبح عدنان مجرد ذكرى،، ذكرى أليمة.

وغالبا سينتصب حائط مبكى جديد،، باسم جديد،، مثلما عوض اسم "عدنان" أسماء: إيديا وجوهرة وأمينة الفيلالي،،

وسم "لن ننساك" غالبا ما يكون كاذبا.

ولعل جرافة النسيان بدأت بالاشتغال باكرا، حين جعلتنا "الاختلافات"، و"المواقف"، و"المواقع"، و"الأحقاد الموروثة والمستجدة" ننحرف سريعا نحو التنابز بالألقاب.

لم يدم التضامن "الإنساني" طويلا، والذي كان يمكن أن يكون واحدا من لحظات التدرب على بناء المشترك بأبعاده الإنسانية والوطنية والأخلاقية والقيمية، حتى بدأت "القبائل" في استلال سيوف الوصم والشتائم.

كان تضامنا جماعيا، واستنكارا جماعيا، وصوتا جماعيا، ثم عاد "المحاربون" سريعا لمضارب خيامهم، حيث ألفة الأجوبة الجاهزة التي تخلف ارتياحا خادعا.

"الفيسبوك" الذي شيد لحظة التضامن، حين احتضنت جدرانه صور الضحية غائبا، ونداءات الأسرة المكلومة الباحثة عنه، مما غذى انشغالا وقلقا جماعيين عابرين لكل مناطق التوتر التي تسمى خطأ اختلافات إيديولوجية أو طبقية أو مجالية، فالاختلاف إقامة في النسبي، وليس اختفاء في اليقين.

لو لم يتحول عدنان إلى سردية في الشبكات الاجتماعية، ربما لم تكن لتنشغل بمصيره غير أسرته.

يوميا نطالع نداءات بحث عن أطفال متغيبين، نداءات لا تحمل غير صورة ورقم هاتف، نداءات خالية من أي سردية او تشويق يبني احتمالات وتوقعات،، نداءات خالية من أسر الحكاية.

قد نتقاسمها من باب "إقماع" الضمير، لنقترف اليومي بعيدا عن أي إحساس بالذنب، ولكن لا ننشغل بعدها بمصير المتغيبين.

الشبكات الاجتماعية التي جعلت مأساة عدنان تغطي على تفكيك خلية إرهابية، والعداد اليومي الذي يحصي ضحايا كورونا، هي نفسها الشبكات الاجتماعية التي جعلت مأساة هذا الطفل تتوارى للخلف، لتحتل الواجهة "نقاشات" حول عقوبة الإعدام، ثم انقسامات حول تدوينة عصيد.

ليست الشبكات الاجتماعية وحدها "العامل التفسيري" لهذه اللحظة الاستثنائية، بل كذلك: الخوف.،، الخوف من أن تطول مثل هذه الجريمة البشعة أحد ابنائنا.

عدنان يشبه أبناءنا، وكل أب رأى في صورة والده صورته، وكل أم وضعت نفسها معادلا موضوعيا لوالدة عدنان المكلومة.

لذلك تردد سؤال :" ماذا لو كان عدنان احد أبنائك؟ "

يختزن هذا السؤال لاوعيا جماعيا، بكون فظاعة الجريمة ليست في ماهيتها، بل لأنها تحمل إمكانات أن تهدد القريبين منا.

وهذا ما يفسر أن حوادث اغتصاب وقتل أطفال لا مأوى لهم لا تثير تعاطفا ولا خوفا ولا إحساسا بالخطر.

إنهم لا يشبهون أبناءنا.

ماتت الطفلة إيديا، لأنها لم تجد لا سريرا ولا طبيبا ولا دواء في هامش مجالي بالأطلس الكبير.

انتحرت القاصر أمينة الفيلالي بسم الفئران، لأنهم أرغموها على الزواج بمغتصبها نواحي العرائش.

أفلت بيدوفيل كويتي اغتصب الطفلة جوهرة من العقاب، عبر التحايل على مساطر قضائية، تشتم منه رائحة التواطؤ القضائي والعائلي.

شوارعنا تشهد يوميا اعتداءات جنسية وبدنية ونفسية تصل حد القتل البارد في حق أطفال "الشوارع".

آلاف زيجات القاصرات غير الموثقة، تتم سنويا، وينتج عنها حمل في قرى محرومة من كل شيء، ثم تتحول الأمهات الطفلات لعاملات جنس في بؤر دعارة رخيصة.

مئات القاصرات يلجن الملاهي الليلية بمراكش وأگادير وطنجة والبيضاء تحت أنظار سطافيطات الأمن، وأعين فيدورات من وزن "الجبال" لكن دون انفتها.

شاهدت فيديو لتجربة اجتماعية بالسويد، (نعم السويد)، حيث تتوجه طفلة جميلة وأنيقة نحو المارة مدعية أنها تاهت عن والديها، فيكون رد الفعل هو الاحتضان والمساعدة والاتصال بالأمن، ثم يغير معدو الفيديو شكل الطفلة ولباسها، لتبدو مثل متشردة، وهنا تكون الصدمة، حيث تتعرض للنهر او للامبالاة.

لأنها لا تشبه أبناءهم، ببساطة، هذه هي الخلاصة الأولى.

الخلاصة الثانية: إذا كانت الحركات النسوية والجندرية، والحركة العمالية، وحركة السود مثلا قد حققت كلها اختراقات لصالح مطالبها، منطلقة من كونها أقليات او مجموعات تعاني الهشاشة، فلإنها قد استطاعت التحول لمجموعات ضغط، تمرست على اقتناص الفرص لصالح مطالبها، على عكس أطفال الهشاشة :أطفال الشوارع، الأطفال في وضعية إعاقة، الأطفال ضحايا الحروب والكوارث الطبيعية، أطفال الهوامش المجالية والفقر،،

هؤلاء يعانون هشاشات مزدوجة، ويفضحون كذبة "الضمير العالمي"، لأنهم ببساطة لا يمتلكون لا قدرة ولا اوراقا ليتحولوا إلى قوة ضاغطة تعرف كيف تقتنص اللحظات،، حتى انتخابيا هم كتلة غير مؤثرة لأنهم لا يصوتون.

وبه وجب الإعدام، والسلام

وزير الخارجية الأمريكي يصدم الموغريب بتصريح أ ...

مبعوث أممي يستعيد سنوات تعذيبه داخل السجون ال ...

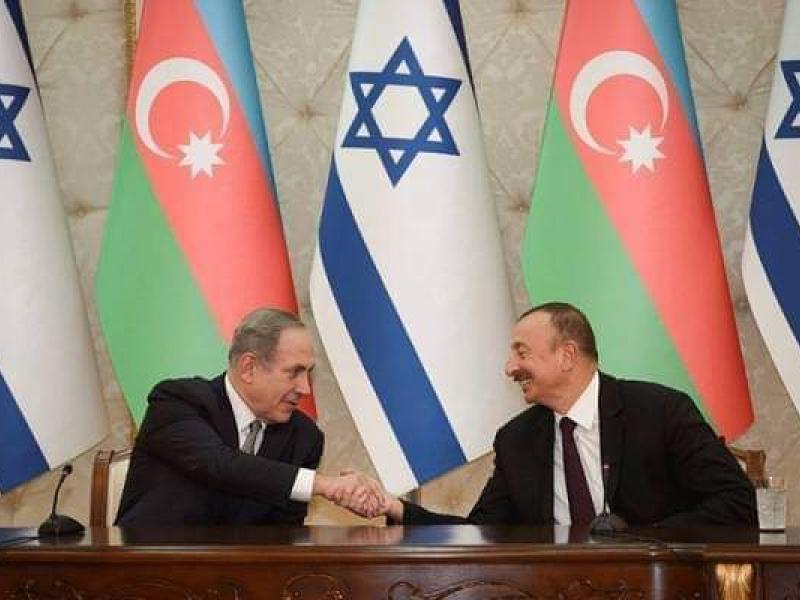

الاعلان الرسمي المشترك بين أمريكا والمغرب واسرائيل

عمر الراضي : مارسنا الجنس رضائيا كراشدين وسأذ ...

عزيز إدمين : تعالو لنطلع على الارقام الفلكية عن الربع الحقوقي بالمغرب !!

أقصبي: تقرير لجنة النمودج التنموي مليء بالمحر ...

ملك المغرب يبرع عائلته بمنزل باريسي قيمته 80 مليار

إحصائيات صادمة عن المغرب

بلومبيرغ : بسبب كوفيد 19 المغرب يغلق الهامش ا ...

وفاة الرايسة "خدوج تاحلوشت" : صوت الاباء والابداع

"سورة كورونا" تلقي بشابة تونسية في السجن

أروى القيروانية.. المرأة التي ألزمت أبا جعفر المنصور بأول عقد يمنع تعدد الزوجات في الإسلام

وزارة الداخلية المغربية تمنع مسيرة فلسطين